異なる国でトークンはどのように規制されているか?|各国規制比較

グローバルなデジタル経済の隆盛に伴い、暗号資産トークンの規制は世界中で重要な課題となっています。各国政府は、イノベーションを促進しつつ、マネーロンダリングやテロ資金調達といったリスクを軽減するための独自の枠組みを構築しています。本稿では、主要国におけるトークン規制の現状を比較分析し、その違いと共通点、そして今後の展望を探ります。特に、証券法、税法、反マネーロンダリング法との関連性に着目し、多角的な視点から考察を進めていきます。

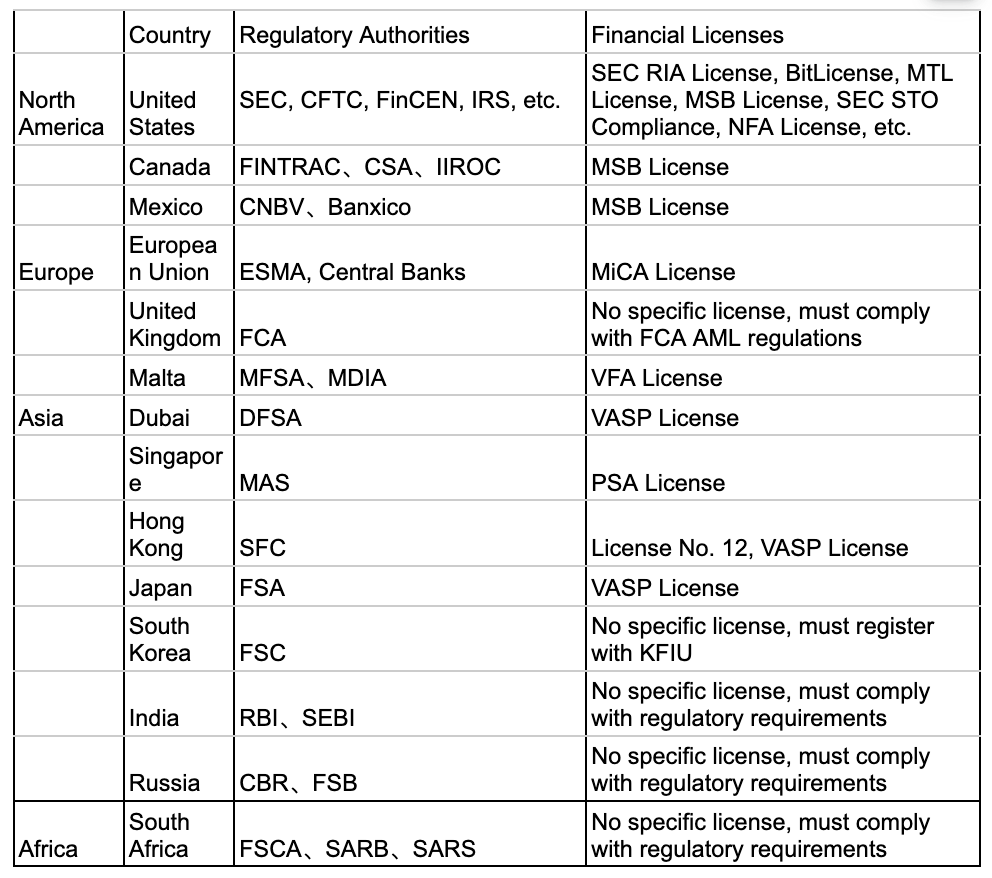

各国におけるトークンの規制状況

各国でトークン(暗号資産を含む)の規制状況は大きく異なり、未成熟な市場であることから、その規制内容は常に進化し、国によって大きく異なります。 一般的に、証券法、商品先物取引法、反マネーロンダリング法などが適用され、その解釈や適用範囲も国によって異なります。例えば、ある国では特定のトークンを証券とみなして厳格に規制している一方、別の国では、ユーティリティトークンとみなして比較的緩やかな規制しか適用していない場合があります。さらに、仮想通貨取引所のライセンス制度の有無や厳格さも国によって大きく異なり、その結果、各国の市場参加者の行動や投資環境にも大きな影響を与えています。 規制の不確実性も高く、投資家や事業者にとって、国際的な規制の調和と明確化が強く求められています。

日本のトークン規制

日本では、仮想通貨交換業者は金融庁への登録が義務付けられており、厳格なマネーロンダリング防止措置や顧客資産管理が求められています。 また、セキュリティトークンオファリング(STO)に関する規制も整備が進められていますが、未だ発展途上です。「暗号資産」という用語が用いられており、その定義や分類について議論が続いています。法律の解釈も複雑なため、事業者や投資家は専門家の助言を受けることが重要です。

アメリカのトークン規制

アメリカでは、証券法に基づき、トークンが証券に該当するかどうかが厳格に審査されます。Howeyテストと呼ばれる基準が用いられ、トークンの性質や販売方法によって証券とみなされるかどうかが判断されます。SEC(証券取引委員会)が規制の中心的な役割を担っており、ICO(Initial Coin Offering)などに対する規制が強化されています。州レベルでの規制も存在し、規制環境は複雑です。

中国のトークン規制

中国では、ICOは全面的に禁止されています。仮想通貨取引所も国内での運営が禁止されており、中国本土での暗号資産関連の活動は厳しく制限されています。ただし、香港など一部地域では、規制緩和の動きも見られており、今後規制環境が変化する可能性があります。政府の規制強化は徹底しており、違法行為に対する罰則も厳しいです。

韓国のトークン規制

韓国では、特定の仮想通貨を金融商品として規制する動きがあります。金融当局は、仮想通貨取引所の監視を強化しており、マネーロンダリング対策や顧客保護のための規制が整備されています。 しかし、規制の明確性や執行の厳格さについては、課題が残っています。法律の解釈や規制の適用範囲について、議論が継続的に行われています。

EUにおけるトークン規制

EUでは、MiCA(Markets in Crypto-Assets)と呼ばれる包括的な規制枠組みが導入されつつあります。これは、暗号資産市場の統一的な規制を目的としたもので、発行者や取引所のライセンス制度、市場操作防止、消費者保護などの規定が含まれています。EU加盟国全体で統一的な規制が適用されるため、市場の透明性と投資家の保護が強化されると期待されています。

| 国 | 規制の状況 | 主要な規制機関 |

|---|---|---|

| 日本 | 仮想通貨交換業者登録制、厳格なマネーロンダリング対策 | 金融庁 |

| アメリカ | 証券法に基づく証券性の判断、SECによる規制 | SEC (証券取引委員会) |

| 中国 | ICO全面禁止、仮想通貨取引所運営禁止 | 中国人民銀行など |

| 韓国 | 一部仮想通貨の金融商品化、取引所監視強化 | 金融監督院など |

| EU | MiCAによる包括的な規制枠組み導入予定 | 欧州委員会など |

トークンの規制:各国アプローチの比較

各国における暗号資産(トークン)の規制は、その国の経済政策、金融システム、そして技術に対する見解によって大きく異なっています。ある国では革新的な技術として積極的に受け入れ、規制緩和を進めている一方、他の国ではリスク管理を優先し、厳しい規制を課しているケースも見られます。この違いは、法制度の整備状況、税制、そして市場参加者の保護に関するアプローチに明確に表れています。

アメリカの暗号資産規制

アメリカ合衆国では、連邦政府と州政府の両方で暗号資産に関する規制が行われています。証券取引委員会(SEC)や商品先物取引委員会(CFTC)といった機関が、トークンの発行や取引を監督しており、証券法や商品取引法の適用に関する解釈をめぐって議論が続いています。州レベルでも、それぞれの州で独自の規制が制定されているため、複雑な状況となっています。

日本の暗号資産規制

日本は、仮想通貨交換業者に対する登録制度や、マネーロンダリング防止に関する厳格な規制を導入しています。金融庁が監督機関として、事業者のコンプライアンスを厳しくチェックしています。しかし、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)など、新たな技術の台頭に対しては、規制の枠組みが追いついていない部分もあり、今後の対応が注目されています。

ヨーロッパの暗号資産規制

欧州連合(EU)は、暗号資産市場の統合的な規制を目指して、MiCA(暗号資産市場インフラ規制)を制定するなど、世界的に見ても先進的な規制整備を進めています。メンバー各国に共通のルールを設けることで、市場の透明性と投資家の保護を強化しようとしています。しかし、各国の法制度との整合性や、技術革新への対応など、課題も残されています。

シンガポールの暗号資産規制

シンガポールは、暗号資産業界を育成する一方で、リスク管理も重視するバランスのとれたアプローチを取っています。イノベーションを促進するためのサンドボックス制度や、ライセンス制度を導入することで、健全な市場の発展を目指しています。しかし、規制の厳しさや、その適用範囲については、常に議論が続けられています。

中国の暗号資産規制

中国は、暗号資産取引や発行を厳しく規制しており、事実上禁止に近い状態です。マネーロンダリングや金融リスクへの懸念から、厳しい規制を敷いています。しかし、ブロックチェーン技術そのものへの関心は高く、研究開発や特定分野への活用は積極的に推進されているという現状があります。

よくある質問

トークン規制は国によってどのように異なるのですか?

トークン規制は国によって大きく異なります。仮想通貨とみなされる場合、金融商品取引法や資金決済法などの既存法の適用を受ける国が多いです。一方で、証券法の適用を受けたり、独自の規制枠組みを構築している国もあります。そのため、特定のトークンがどの法律に該当するかは、そのトークンの性質や発行方法、そして管轄国の法律によって大きく変わってきます。

特定の国の規制について、どこで情報を得られますか?

各国の金融当局のウェブサイトが最も信頼できる情報源です。例えば、アメリカ合衆国であれば証券取引委員会(SEC)、日本であれば金融庁のウェブサイトに、関連する法律や規制、ガイダンスなどが掲載されています。また、法律専門家や仮想通貨専門のコンサルタントに相談することも有効です。ただし、情報が常に変化するため、常に最新の情報をチェックすることが重要です。

日本におけるトークンの規制状況はどうなっていますか?

日本では、仮想通貨は資金決済法に基づいて規制されています。仮想通貨交換業は登録制となっており、事業者は金融庁への登録が義務付けられています。また、セキュリティトークンについては、金融商品取引法の適用を受ける可能性が高く、有価証券として扱われる可能性があります。今後、新しい規制が導入される可能性もありますので、常に最新の情報を把握する必要があります。

規制が曖昧な国でトークンを扱うリスクは?

規制が曖昧な国でトークンを扱うリスクは非常に高くなります。法的根拠が不明確なため、法的紛争に巻き込まれる可能性や、資産凍結などのリスクがあります。また、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪に利用される可能性も高いため、十分な注意が必要です。投資をする際には、リスクとリターンを十分に理解し、慎重な判断をすることが不可欠です。