第一、第二、第三世代のブロックチェーン:違いを徹底解説

ブロックチェーン技術は目覚ましい発展を遂げ、第一世代、第二世代、第三世代と進化を続けています。それぞれに特徴があり、セキュリティ、スケーラビリティ、スマートコントラクト機能など、大きく異なります。本稿では、第一世代から第三世代までのブロックチェーンを比較検討し、その違いを明確に解説します。それぞれの世代が持つ利点と欠点を分析することで、それぞれの用途や将来性について考察します。これからブロックチェーン技術を学ぶ方にも分かりやすいように、図表を用いて丁寧に説明していきます。

第一世代、第二世代、第三世代ブロックチェーン:それぞれの違いを徹底解説

ブロックチェーン技術は、その進化の過程で大きく3世代に分類されます。それぞれの特徴を理解することで、それぞれの利点と欠点、そして適用できるユースケースが見えてきます。第一世代はビットコインに代表されるように、主に通貨としての機能に焦点を当てています。第二世代は、スマートコントラクトの導入により、より複雑なアプリケーションの構築が可能になりました。そして、第三世代は、スケーラビリティと相互運用性の向上を目指し、より実用的なブロックチェーンを目指しています。これらの世代間の違いは、技術的な側面だけでなく、目指す方向性や適用範囲にも大きく影響を与えています。以下、それぞれの世代について詳しく見ていきましょう。

第一世代ブロックチェーン:ビットコイン時代の到来

第一世代のブロックチェーンは、ビットコインによって代表されるように、デジタル通貨の送金と管理を主な目的としています。技術的にはシンプルで、耐改ざん性の高い分散型台帳技術を用いて、トランザクションの記録と検証を行います。しかし、処理速度が遅く、トランザクション手数料が高くなることが課題となっています。また、スマートコントラクトのような高度な機能は実装されていません。代表的な例としては、ビットコインやライトコインが挙げられます。シンプルで堅牢なシステムが特徴ですが、スケーラビリティの問題を抱えているため、大規模なアプリケーションには不向きです。

第二世代ブロックチェーン:スマートコントラクトの登場

第二世代のブロックチェーンは、第一世代の課題である機能性の不足を克服するために、スマートコントラクトという概念を取り入れました。スマートコントラクトは、事前にプログラムされた条件に基づいて自動的に実行される契約であり、自動化された取引や分散型アプリケーション(dApps)の開発を可能にしました。イーサリアムが代表例であり、そのプラットフォーム上で様々なdAppsが開発・展開されています。しかし、スケーラビリティの問題は依然として存在し、ガス代(トランザクション手数料)の高騰も課題となっています。より高度な機能性を提供しますが、スケーラビリティの限界が利用を阻害する可能性があります。

第三世代ブロックチェーン:スケーラビリティと相互運用性の追求

第三世代のブロックチェーンは、第一世代、第二世代の課題であったスケーラビリティと相互運用性の向上に焦点を当てています。様々な技術革新によって、高速なトランザクション処理や複数のブロックチェーン間の連携を実現しようとしています。例えば、シャーディングやサイドチェーンといった技術を用いて、処理能力を向上させ、高いスループットと低い手数料を実現することを目指しています。代表的な例としては、EOS、TRON、Cardanoなどが挙げられます。実用性を重視した設計が特徴ですが、技術的な複雑さゆえにセキュリティ面での課題も存在する可能性があります。

第一世代、第二世代、第三世代ブロックチェーンの比較

それぞれの世代のブロックチェーンは、異なる目的と技術的なアプローチを取っています。第一世代はシンプルで安全な通貨システム、第二世代は高度な機能性、第三世代はスケーラビリティと相互運用性を重視しています。それぞれの特性を理解した上で、利用するブロックチェーンを選択することが重要です。それぞれの強みと弱みを理解し、目的に最適なブロックチェーンを選ぶことが重要です。

ブロックチェーン世代の未来と展望

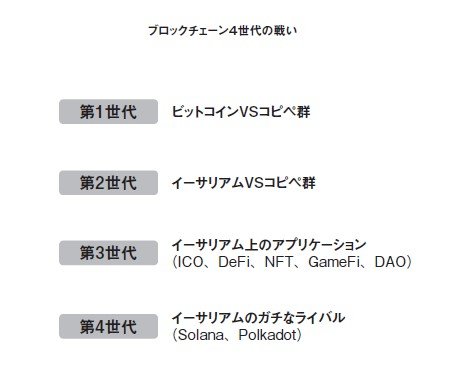

ブロックチェーン技術は現在も進化を続けており、第四世代以降のブロックチェーンも研究開発されています。より高度なセキュリティ、スケーラビリティ、プライバシー保護、そして量子コンピューティングへの耐性などを備えたブロックチェーンが登場することが期待されています。これらの進化によって、ブロックチェーン技術は社会の様々な分野で活用される可能性を秘めています。

| 世代 | 主な特徴 | 代表的な例 | 課題 |

|---|---|---|---|

| 第一世代 | デジタル通貨、耐改ざん性 | ビットコイン、ライトコイン | スケーラビリティ、処理速度 |

| 第二世代 | スマートコントラクト、dApps | イーサリアム | スケーラビリティ、ガス代 |

| 第三世代 | スケーラビリティ、相互運用性 | EOS、TRON、Cardano | 複雑さ、セキュリティ |

世代間の技術的進化と課題

第一世代、第二世代、第三世代のブロックチェーンは、それぞれ異なる技術的アプローチと特性を持ち、進化の過程で課題を克服しようと試みてきました。初期のビットコインに代表される第一世代は、シンプルながらも堅牢な構造を持つ一方、スケーラビリティやスマートコントラクトの欠如といった問題を抱えていました。それらを改善しようと生まれた第二世代は、機能性を拡張し、より現実世界のユースケースに対応できるようになりましたが、依然として課題は残されています。そして、第三世代はさらなるスケーラビリティの向上や、より高度な機能の実現を目指し、進化を続けています。それぞれの世代には、特有の強みと弱みがあり、それらを理解することで、ブロックチェーン技術の可能性と限界をより深く理解することができるでしょう。

第一世代:ビットコインと台頭

第一世代のブロックチェーンは、ビットコインによって象徴されるように、分散型台帳技術の基礎を築きました。シンプルで堅牢な構造を特徴とし、中央集権的な管理者なしにトランザクションを安全に処理できることを実証しました。しかし、処理速度の遅さやスケーラビリティの低さ、スマートコントラクトの欠如といった課題も同時に抱えており、その後の世代の開発を促す原動力となりました。

第二世代:スマートコントラクトの導入

第二世代のブロックチェーンは、第一世代の課題克服を目指し、スマートコントラクト機能を導入しました。イーサリアムがその代表例であり、プログラム可能なコントラクトによって自動化された取引や分散型アプリケーション(dApps)の開発を可能にしました。これにより、ブロックチェーン技術の応用範囲が大幅に広がりましたが、ガス代の高騰やスケーラビリティの問題は依然として大きな課題となっています。

第三世代:スケーラビリティと相互運用性の追求

第三世代のブロックチェーンは、スケーラビリティと相互運用性の向上に焦点を当てています。様々なコンセンサスアルゴリズムやレイヤー化されたアーキテクチャを採用し、処理速度とトランザクション数の向上を目指しています。また、異なるブロックチェーン間の相互運用性を高めるための技術開発も盛んに行われており、より統合されたブロックチェーンエコシステムの実現を目指しています。

各世代のコンセンサスアルゴリズム

各世代のブロックチェーンは、異なるコンセンサスアルゴリズムを採用しています。第一世代ではプルーフ・オブ・ワーク(PoW)が主流でしたが、第二世代以降は、PoWに加え、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)やその他のアルゴリズムが導入され、エネルギー消費の削減や処理速度の向上を目指しています。それぞれのアルゴリズムは、セキュリティ、効率性、分散性などの点でトレードオフの関係にあり、最適なアルゴリズムの選択は、ブロックチェーンの設計において重要な要素となります。

セキュリティとプライバシーの観点からの比較

セキュリティとプライバシーは、ブロックチェーン技術における重要な要素です。第一世代は、PoWアルゴリズムによる高いセキュリティ性を特徴としますが、トランザクション履歴は公開されているため、プライバシー保護の面では課題があります。第二世代以降は、プライバシー保護技術の導入や、ゼロ知識証明などの技術開発が進められており、セキュリティとプライバシーの両立を目指した取り組みが活発化しています。

よくある質問

第一世代、第二世代、第三世代のブロックチェーンの違いは何ですか?

第一世代のブロックチェーンは、ビットコインに代表されるように、通貨の送金に焦点を当てています。分散台帳技術の基本的な機能に重点が置かれ、スマートコントラクトなどの高度な機能は備えていません。第二世代は、イーサリアムを代表例として、スマートコントラクトの実行を可能にし、分散アプリケーション(dApps)の開発基盤を提供します。第三世代は、スケーラビリティや相互運用性の問題に対処するために、新たなコンセンサスアルゴリズムやレイヤー2ソリューションなどを導入し、より高速で効率的なブロックチェーンを目指しています。

各世代のブロックチェーンの代表的な特徴は何ですか?

第一世代は、セキュリティと分散性に重点を置いたシンプルな構造が特徴です。第二世代は、スマートコントラクトによるプログラム可能性とdApps開発の容易さが特徴です。第三世代は、処理速度、トランザクションコスト、スケーラビリティの向上、そして異なるブロックチェーン間の相互運用性を実現することに重点を置いています。それぞれの世代は、前の世代の問題点を解決し、新たな可能性を開拓する試みとして発展してきました。

どの世代のブロックチェーンが最も優れていると言えるのでしょうか?

どの世代のブロックチェーンが「最も優れている」かは、具体的な用途によって異なります。単純な送金には第一世代のシンプルさが有利です。複雑なアプリケーション開発には第二世代のスマートコントラクト機能が不可欠です。大規模な取引処理や高速な処理が必要な場合は、第三世代のスケーラビリティが重要な要素となります。それぞれの世代には長所と短所があり、目的に合った選択が重要です。

将来、どの世代のブロックチェーンが主流になる可能性がありますか?

将来の主流は、第三世代、あるいはその進化形になると予想されます。しかし、第一世代と第二世代の技術も、特定の用途においては依然として重要であり続けます。技術革新は常に進んでいるため、新たな世代や技術的ブレークスルーによって状況が変化する可能性も十分にあります。複数の世代が共存し、それぞれの強みを活かす形になる可能性も高いでしょう。